Venoge Festival 2025 - Jour 4 - Nuit Incolore, Flèche Love, Adèle Castillon, Carbonne, IAM, Eddy de Pretto, MIKA, Mosimann

Flèche Love Adèle Castillon Carbonne IAM MIKA Mosimann Venoge Festival

© Photos / Marwan Khelif

La révélation valaisanne confirme sa singularité avec une scénographie épurée dominée par un immense papillon lumineux à LEDs, référence directe à “La note noire” et son album “La nuit du papillon”. Guitare-chant et batterie suffisent à porter ses mélodies sombres et introspectives qui explorent l’abandon et la solitude contemporaine. “J’ai besoin de prendre l’air”, repris en chœur par un public conquis, révèle cette capacité rare à transformer l’intime en communion collective. Cependant, un léger oubli en fin de set et la difficulté apparente à remplir une heure complète de concert trahissent une carrière encore en construction. Sa chanson française teintée d’urbain moderne trouve néanmoins son public, preuve que l’authenticité émotionnelle prime sur les artifices techniques. Entre piano envoûtant et productions contemporaines, Nuit Incolore incarne cette nouvelle génération d’artistes francophones qui refusent de choisir entre tradition et modernité.

© Photos / Marwan Khelif

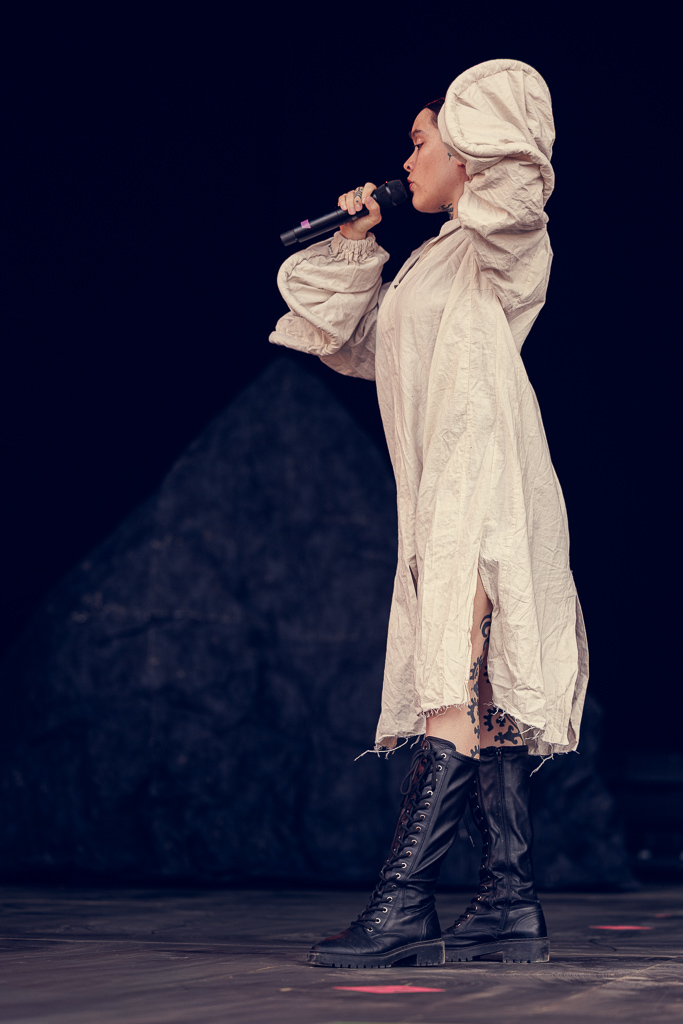

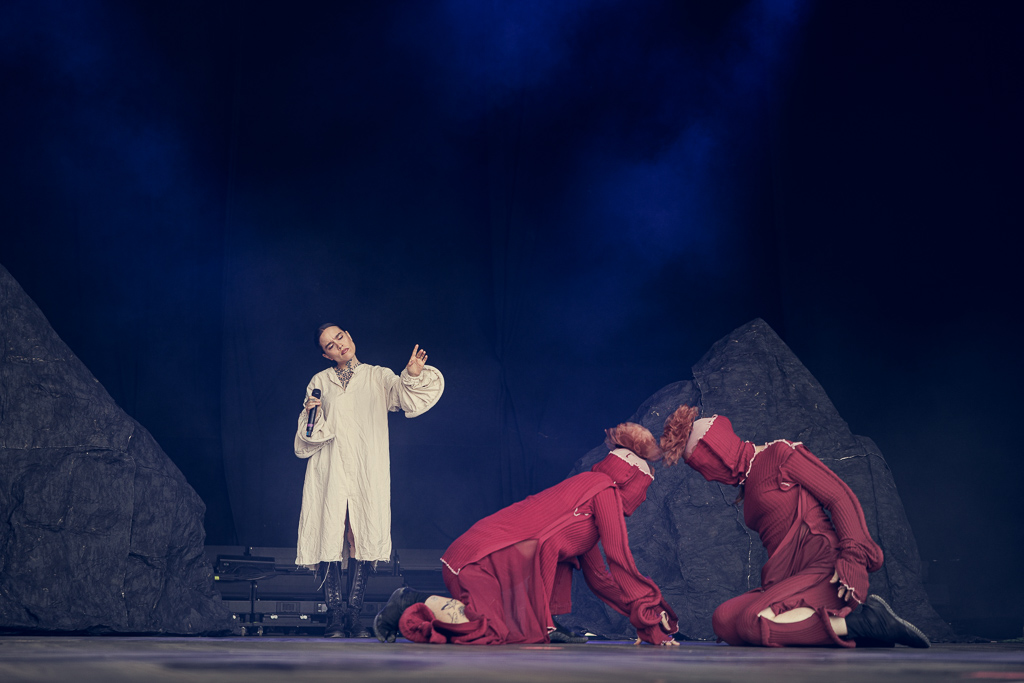

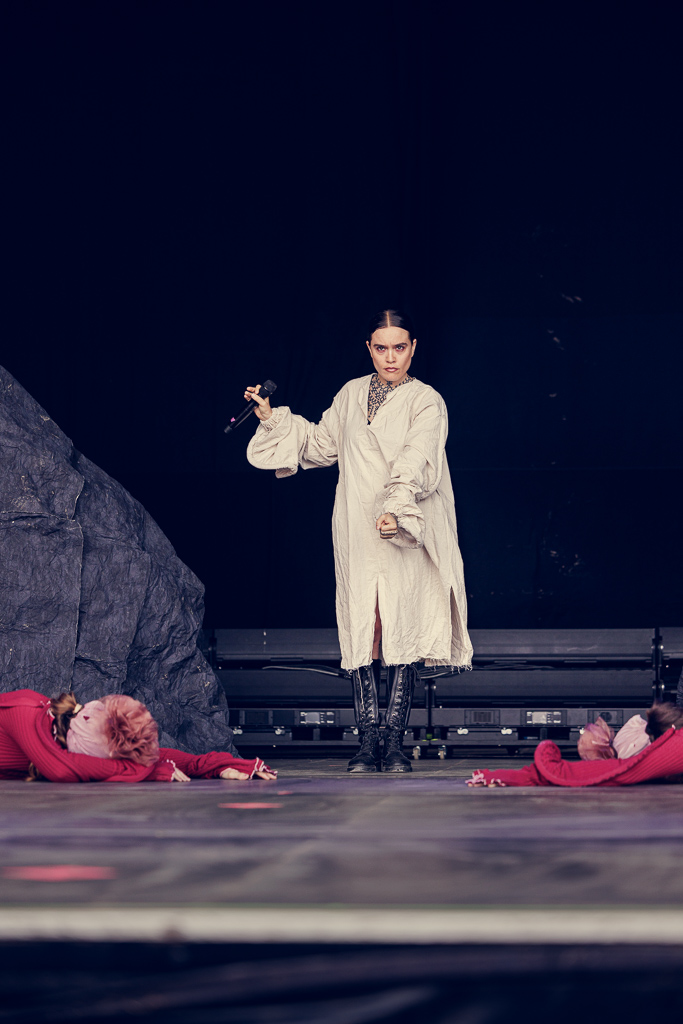

Expérience sensorielle et spirituelle radicale dans un décor ultra-minimaliste : deux montagnes noires et l’arrivée de danseuses masquées en costumes rouges. Aucun instrument traditionnel, seulement cette voix qui transperce et une gestuelle habitée qui transforme la scène en temple de “vocalo-thérapie”. Ses chants dans une langue qui semble être de l’arabe, sa danse véritablement habitée révèlent une artiste qui pousse l’avant-gardisme jusqu’à ses limites. Cette approche cathartique de la performance, mêlant influences orientales et envolées baroques, divise forcément : entre ceux qui adhèrent au concept de “guérison” par l’art total et les sceptiques face à cette théâtralité assumée. Flèche Love interroge les frontières entre concert, performance artistique et rituel collectif, proposant une alternative radicale au spectacle musical traditionnel.

Blonde, bottes fourrées, fosse bien remplie : l’ancienne moitié de Vidéoclub, Adèle Castillon, assume parfaitement sa transition vers le solo. Sa voix envoûtante porte aussi bien ses nouvelles compositions que les classiques de son ancien duo. “Roi” et autres titres de Vidéoclub témoignent d’un public qui suit l’artiste au-delà des projets, tandis qu’“Amour plastique”, repris en chœur après une première tentative peu convaincante, confirme le statut d’hymne générationnel de ce titre. Cette capacité à faire chanter Alabama et à conclure sur “Impala” révèle une artiste qui maîtrise parfaitement les codes de la nouvelle pop française. Signée chez Iconoclast Music et collaborant avec Surkin, elle incarne cette génération qui fusionne pop hexagonale et sonorités résolument modernes, prouvant que l’authenticité brute peut cohabiter avec l’ambition commerciale.

Scénographie azulejos en bleu et blanc, hommage assumé à ses racines montpelliéraines et espagnoles : Carbonne théâtralise son héritage méditerranéen avec intelligence. Son hip-hop aux notes hispaniques s’épanouit grâce à une formation live - batterie, guitare acoustique, piano - qui tranche avec “l’énième playlist” des rappeurs formatés. La présence d’un DJ qui prend également le chant révèle cette approche collective de la création, loin de l’ego-trip habituel du genre. L’alternance entre titres avec auto-tune et parties rap sans artifice témoigne d’une maîtrise des codes contemporains sans soumission aveugle aux modes. Ses rythmes hispaniques véritablement dansants prouvent que la fusion culturelle peut générer une énergie nouvelle, transformant l’héritage en innovation. Carbonne réussit ce pari difficile : être authentiquement méditerranéen dans un paysage hip-hop souvent uniformisé.

Toutes les générations réunies dans une fosse comble : les légendes marseillaises prouvent que leur héritage transcende les époques. Sabres laser sur “Le côté obscur”, reprises unanimes de tous leurs classiques révèlent un groupe qui a su créer un patrimoine musical français incontournable. “Bad boys” résonne avec la même force qu’il y a trente ans, témoignant de cette capacité rare à produire des titres intemporels. Le fameux banc pour “Demain c’est loin” transforme la nostalgie en célébration collective, preuve que certaines œuvres dépassent leur contexte originel pour devenir mythologie populaire. IAM démontre que l’engagement social et la conscience politique peuvent cohabiter avec le succès populaire, leçon précieuse à une époque où le rap français oscille entre commercial formaté et underground confidentiel. Leur performance rappelle que l’“École du Micro d’Argent” reste une référence absolue, influence majeure de générations d’artistes qui peinent parfois à égaler cette excellence.

© Photos / Marwan Khelif

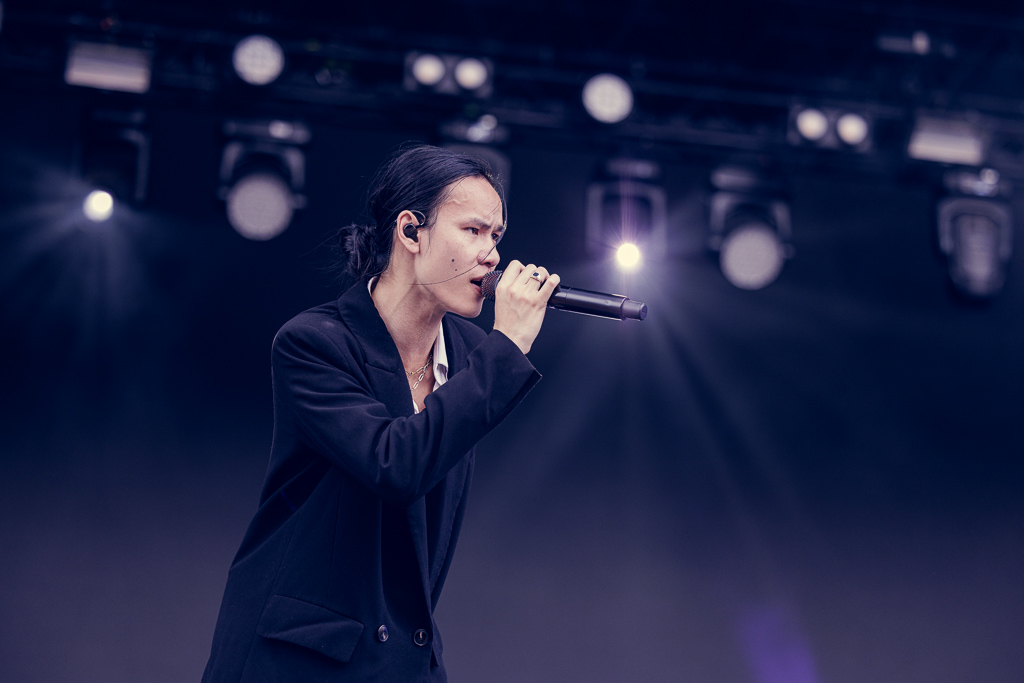

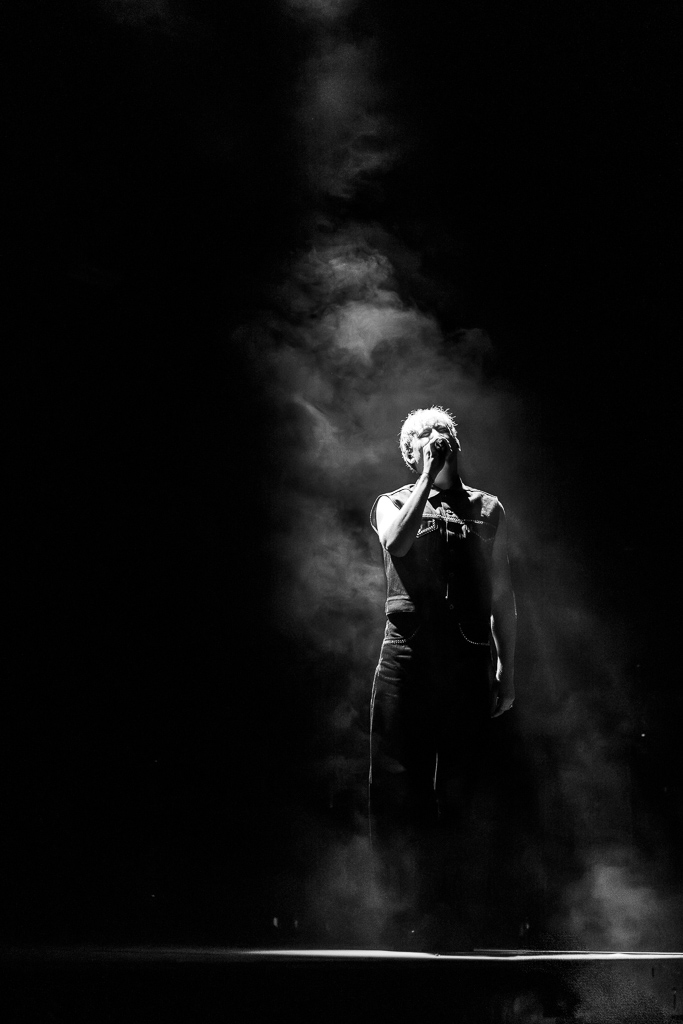

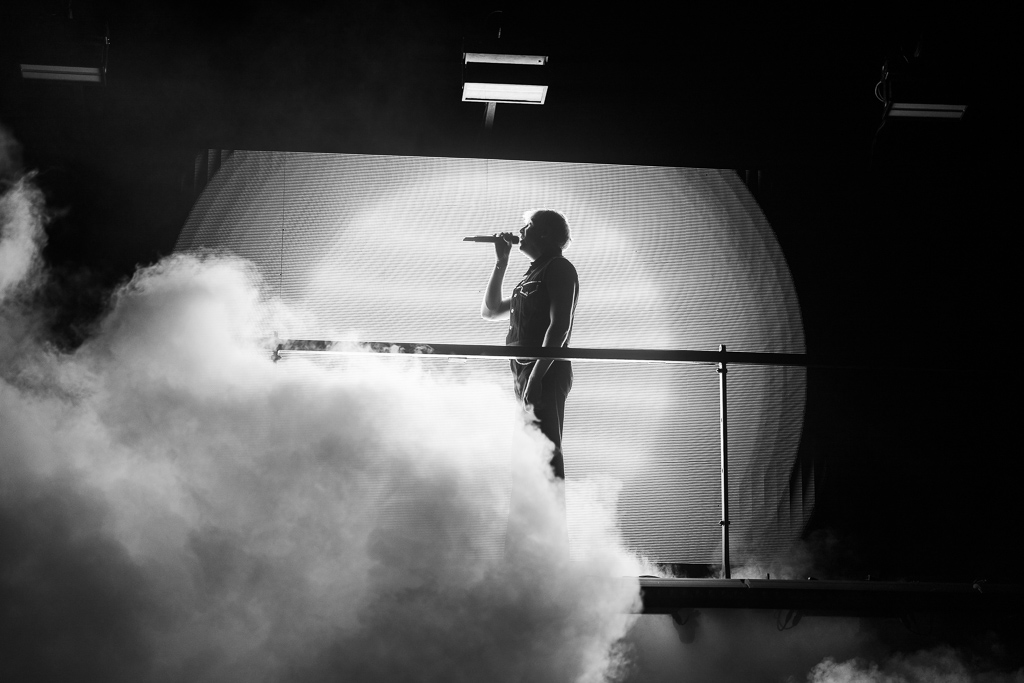

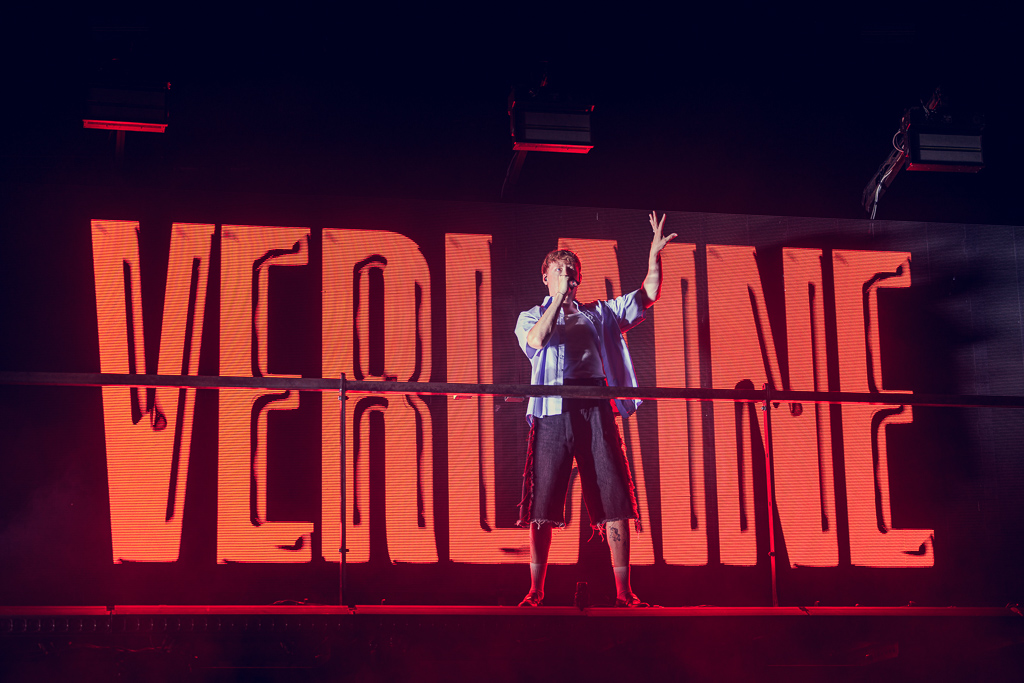

Pas de musiciens sur scène, mais une plateforme avec écrans qui diffusent les instrumentistes virtuels : Eddy de Pretto assume parfaitement cette approche technologique de la performance live, même si l’on peut trouver cela dommage, le public n’a pas l’air d’en faire cas. Sur “911”, les éclairages bleus et rouges clignotants qui simulent une ambulance révèlent un artiste qui pense chaque détail de sa mise en scène. Devenu indépendant, il s’affranchit des attentes pour explorer librement ses sonorités R’n’B et ses textes bruts. Cette approche minimaliste de la scène, compensée par une sophistication visuelle, témoigne d’une génération d’artistes qui repense les codes du concert. “Crash Cœur” et son univers émotionnellement intense trouvent dans cette théâtralité épurée un écrin parfait, prouvant que l’authenticité peut s’accommoder d’artifices techniques assumés.

© Photos / Marwan Khelif

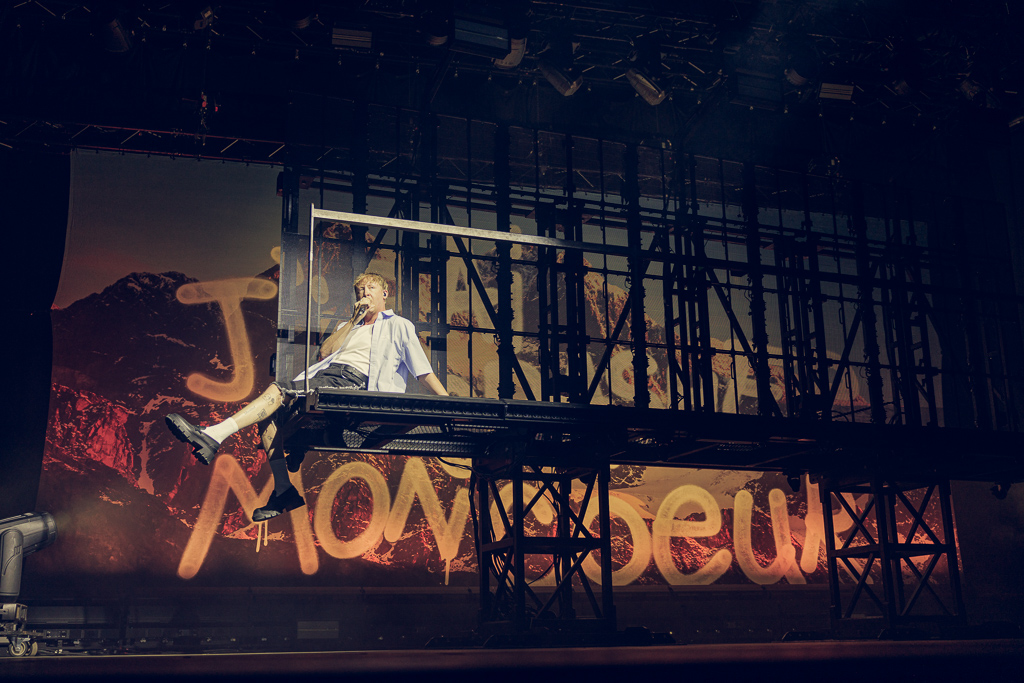

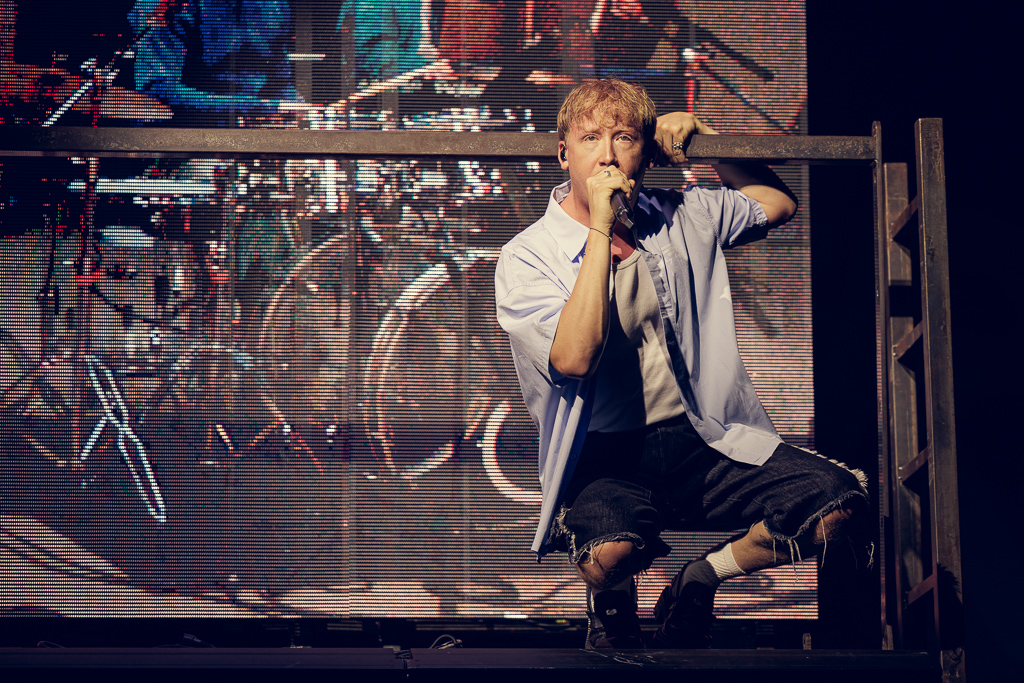

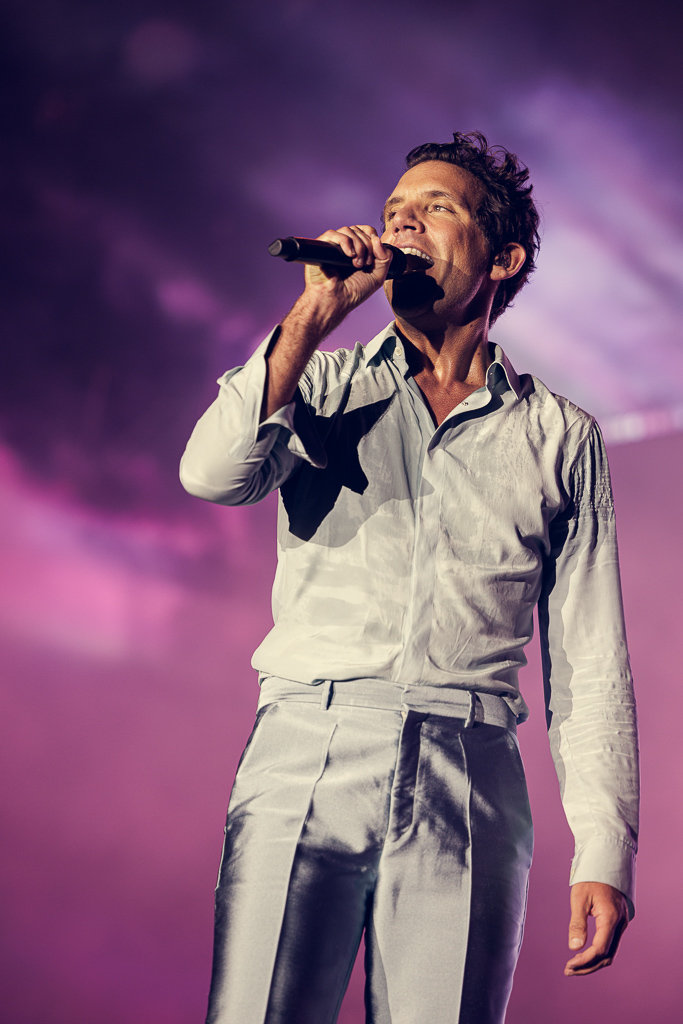

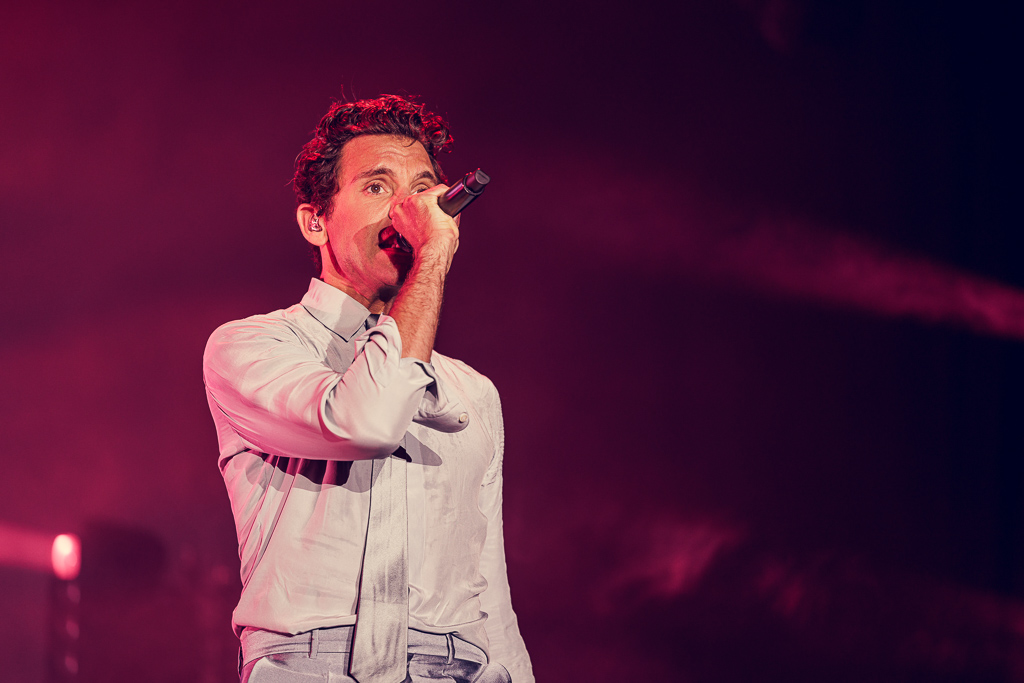

Arrivée avec d’immenses ailes, chœur de quatre voix, changements de tenue à (presque) chaque chanson : Mika transforme son concert en comédie musicale live. Son amplitude vocale incroyable porte aussi bien ses hits internationaux que son répertoire français, révélant un artiste qui maîtrise tous les registres. Sa descente dans la fosse, son tour complet de l’espace public jusqu’à la régie son sur “Big Girl You Are Beautiful” créent cette communion rare entre artiste et spectateur. Le passage à la batterie, sa direction d’orchestre avec bassiste et batteur pendant que le public chante témoignent d’un musicien complet. L’apothéose visuelle sur un titre où le piano s’ouvre pour révéler des fleurs multicolores transforme la performance en féérie pure. À la veille de ses 42 ans, Mika prouve qu’il reste un des rares artistes capables de transformer un festival en événement théâtral total, synthèse parfaite entre excellence musicale et spectacle grandiose.

© Photos / Marwan Khelif

Pour conclure cette soirée et cette édition du Venoge festival, Mosimann décide de s’installer non sur scène mais dans un box lumineux en plein milieu de la fosse. Mosimann révolutionne physiquement l’art du DJing. Cette approche immersive, qui place le DJ au cœur du public plutôt qu’en surplomb, témoigne d’une réflexion approfondie sur l' interaction artiste-spectateur. Représentant de cette French Touch nouvelle génération, il fusionne performances live et productions électro avec une efficacité redoutable. Son statut parmi les cinq meilleurs DJs français se confirme dans cette capacité à repenser l’espace scénique, transformant le public en partie intégrante de la performance. Entre tracks clubs underground et collaborations grand public, Mosimann incarne parfaitement cette génération de DJs français qui exportent l’excellence hexagonale sur les scènes internationales les plus prestigieuses.

Cette quatrième et dernière soirée réussit l’exercice difficile de la montée en puissance dramatique. De l’introspection minimale à l’apothéose spectaculaire, le Venoge démontre que la diversité artistique peut créer une cohérence narrative quand la programmation est pensée comme un récit. L’alternance entre intimité technologique et communion collective, entre expérimentation avant-gardiste et excellence traditionnelle révèle un festival qui assume ses contradictions pour mieux les transcender. Cette soirée finale prouve que l’authenticité artistique peut prendre mille formes, du rituel de guérison aux grandes machines spectaculaires, pourvu qu’elle serve une vision cohérente. Le Venoge 2025 se conclut ainsi sur une leçon d’éclectisme intelligent, démontrant que la richesse culturelle contemporaine réside dans sa capacité à faire cohabiter tous les langages artistiques sans les hiérarchiser.